Le cimetière communal de Bron, près de la place Curial, est l’héritier d’une très longue histoire. Et de quelques soucis !

Poursuivez l'Histoire : Retrouvez ici le texte complet de l'article "Histoire et Patrimoine" dont un extrait est présenté dans le magazine municipal B[r]ONjour n°51 d'octobre 2025.

23 août 1686. Marie Derains, une Brondillante âgée d’environ 48 ans, vient de décéder. Son mari Jacques de la Cour, et son neveu Philippe Chambosses, décident aussitôt de la faire enterrer dans l’église Saint-Denis, en plein cœur du village, comme toute personne de son rang, membre de la noblesse ou de la bourgeoisie. Ainsi sera-t-elle plus proche des reliques des saints et des prières du curé ce qui, peut-être, la fera monter plus vite au paradis. Mais un tel privilège coûte cher : « pour le droit d’ouverture du pavé de l’eglize », et pour « l’ensevelir dans ladite eglize », il a fallu offrir à la paroisse près d’un kilo de cire, et payer la somme de 11 Livres, soit près d’un mois de salaire d’un ouvrier agricole. Les personnes plus modestes, elles, n’ont pas droit à pareil égard. Elles sont inhumées à l’extérieur de l’église, et non à l’intérieur. Comme la petite Louise Garnier, fille d’un journalier de Bron – un paysan pauvre -, dont le corps « a été enterré dans le cimetière » le 30 juin 1753.

Aux abords de la place du village

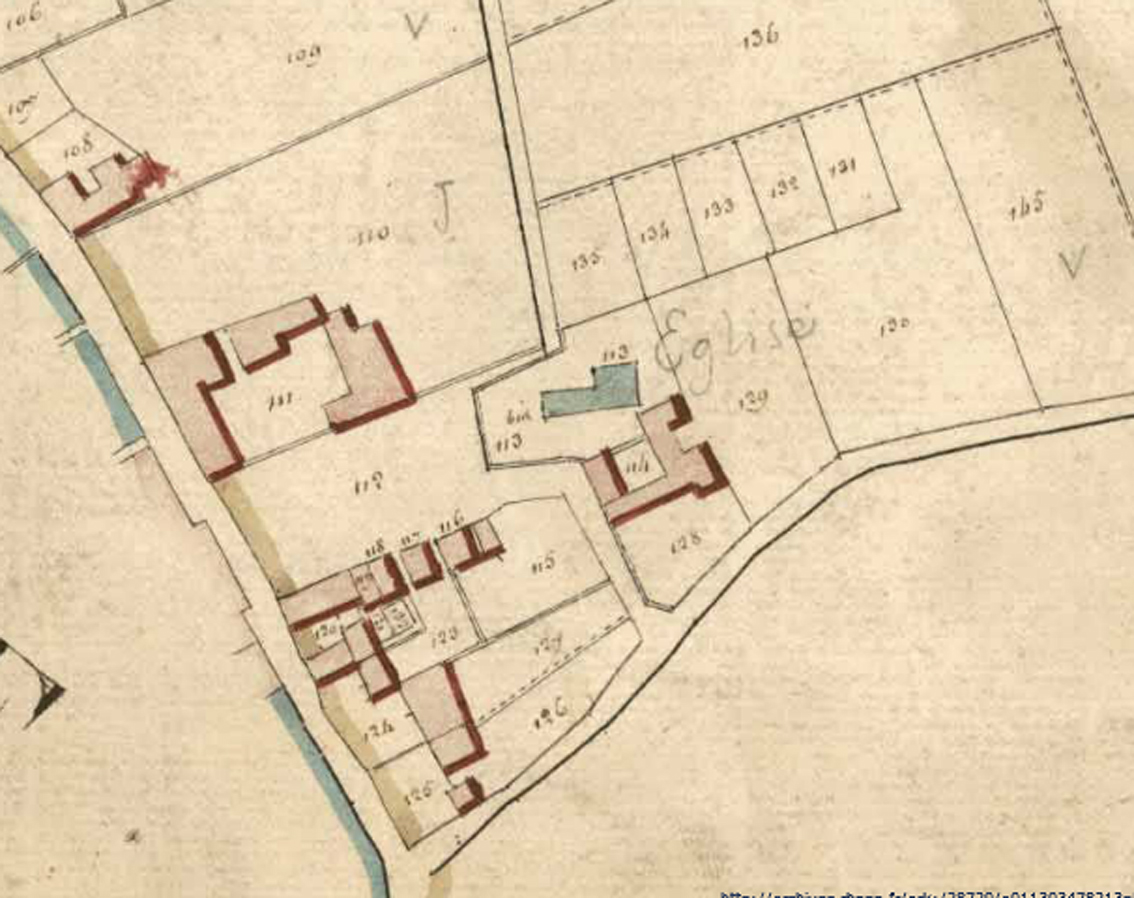

Ce cimetière se trouve alors, et ce depuis au moins le milieu du Moyen Age, aux portes mêmes de l’église Saint-Denis. Le plan cadastral dressé en 1812 en atteste, qui le montre cernant le sanctuaire de tous les côtés et surtout à l’ouest, où il empiète assez largement sur l’actuelle place Curial. Les sépultures sont alors creusées en pleine terre, sans caveau, les corps reposant dans un cercueil en bois ou un linceul en tissu. Une simple croix de bois signale leur présence, les dalles de pierre étant une fois de plus réservées aux personnes d’un rang social élevé. Mais, à force d’enterrer les morts depuis des siècles dans un espace réduit, la place vient à manquer pour les nouveaux défunts. Pas question d’empiéter sur la place du village, évidemment. Où tiendrait-on sinon le marché ? Aussi se tourne-t-on vers les parcelles cultivées situées derrière le cœur de l’église, côté Est.

Pour gérer la « surpopulation »…

Cette marche vers l’orient commence en 1829 et se fait d’abord… au détriment du jardin du curé, furieux de la manœuvre ! Voici les défunts brondillants tranquilles pour quelque temps. Mais plus les années passent, et plus la population de Bron grossit. De 798 habitants en 1831, elle grimpe à 2168 en 1876, et même 6397 en 1921. Le nombre de décès s’en ressent, qui passe de 17 en 1831 à 172 en 1877, puis 293 en 1921. Résultat, la place manque à tout va dans le cimetière. L’on songe un moment à le déménager pour un nouveau lieu, mais l’emplacement ancestral finit par l’emporter : éloigné des habitations et situé sur un lieu élevé et aéré, il correspond parfaitement aux attentes hygiénistes du 19e siècle. La solution au surpeuplement des défunts passe donc par de continuels agrandissements, toujours en direction de l’Est. En janvier 1866, la municipalité décide ainsi d’acheter 2400 m2 de champs attenants, moyennant 2900 francs, une petite fortune. Le répit est de courte durée : en 1897, l’on est forcé de réduire la taille des allées pour accueillir de nouvelles tombes. Puis d’augmenter à nouveau la surface du cimetière : en 1903 de 2600 m2, et en 1913 de… 10.560 m2 ! Les demeures des défunts deviennent à elles seules une petite ville. Celle que vous connaissez de nos jours.

Aline Vallais

Sources : Archives du Rhône, E dépôt 29/1 et /2 ; 4 E 424, 6007, 13812. Archives municipales de Bron, registres des délibérations, 1838-1913.