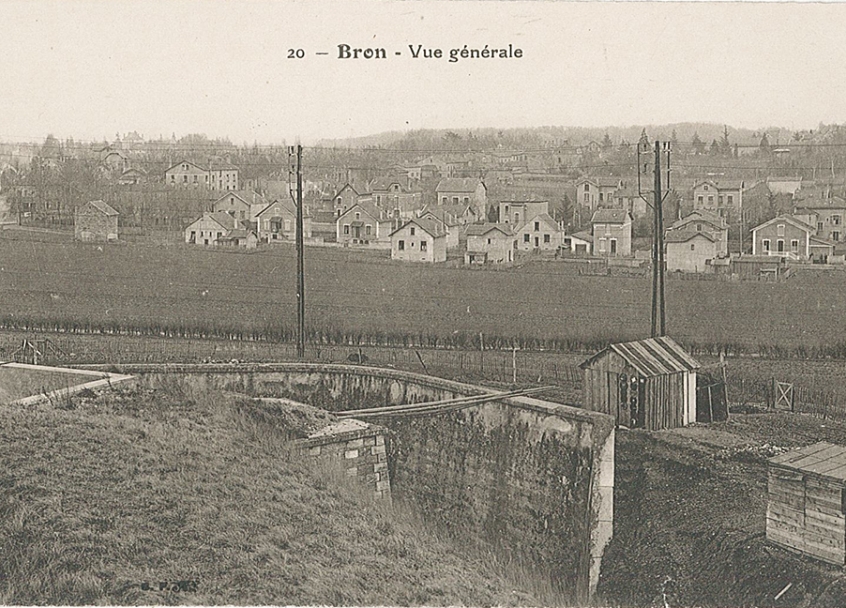

Au 19e siècle, remparts, fort et fortins se multiplient à travers Bron, au point de gêner l’expansion de la ville, et de susciter la colère des élus et de la population.

Poursuivez l'Histoire : Retrouvez ici le texte complet de l'article "Histoire et Patrimoine" dont un extrait est présenté dans le magazine municipal B[r]onjour n°02 de Février 2021.

Messieurs, la ville étouffe !

C’est peut-être par ces mots que le maire de Bron, Philippe Goy, commença le conseil municipal du 4 décembre 1904. Il y avait de quoi. Située aux portes de la route menant de Lyon à l’Italie, à une époque à laquelle ce pays était encore perçu comme une menace potentielle, notre ville occupait un emplacement stratégique qui lui valut d’être couverte de fortifications.

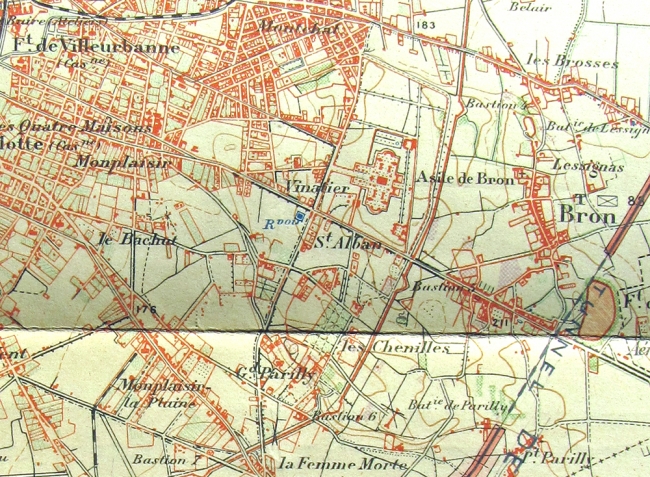

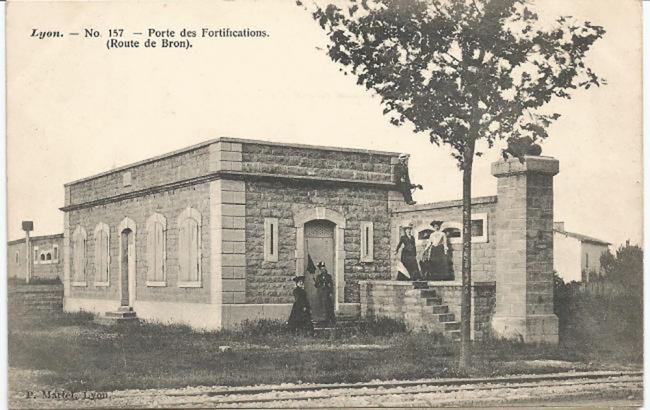

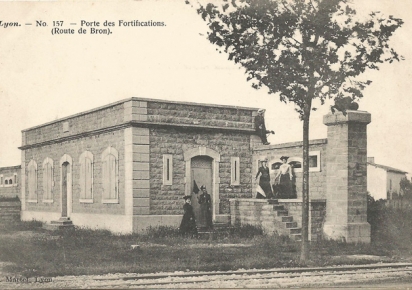

Entre 1875 et 1887, les murs percés de meurtrières poussèrent comme des champignons : le Fort de Bron bien entendu, mais aussi deux fortins pour couvrir ses abords, les batteries de Lessivas et de Parilly. Et pour le cas où l’ennemi aurait réussi à se faufiler entre les mailles du filet, le ministère de la Guerre ajouta un « rempart de sûreté », courant sur 11 kilomètres de long de Villeurbanne à Saint-Fons, à l’emplacement de l’actuel boulevard Laurent- Bonnevay. Inconvénient mineur ? Pas du tout ! Les communications entre les différents quartiers brondillants devinrent d’un coup plus difficiles, car elles nécessitèrent de longs détours pour passer par les portes du rempart.

Population et municipalité s’élèvent contre les remparts

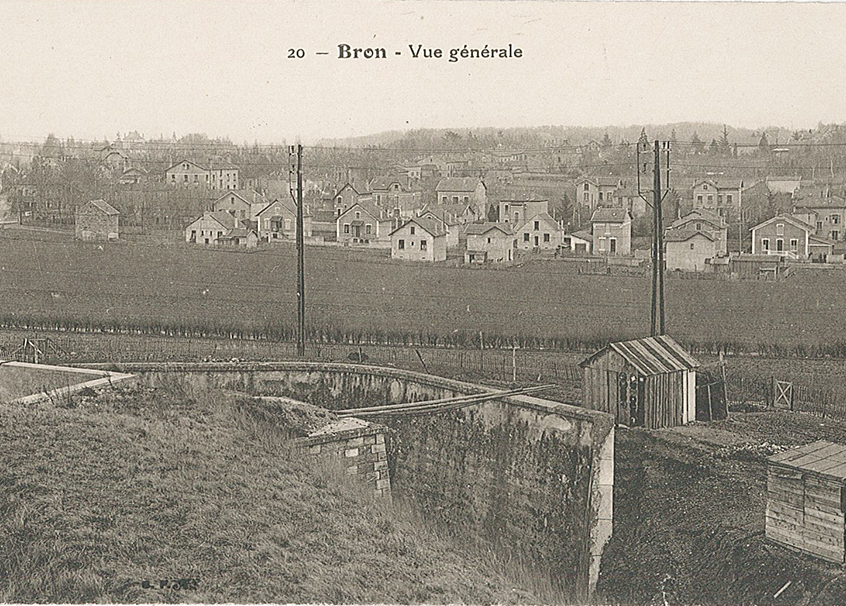

Surtout, pour dégager leurs zones de tir, chaque fortification fut entourée d’une zone de servitude de plusieurs centaines de mètres de large, dans laquelle toute construction était interdite. Résultat, les Brondillants se sentirent pris au piège par tous ces murs de défense. Presque partout dans la commune, l’on ne voyait qu’eux, d’autant plus qu’à l’époque, ni le bois du fort ni le parc de Parilly n’étaient là pour les masquer. Et comment, avec ce flot de servitudes, développer la ville ? Impossible !

« La situation où sont portées les forteresses, réduisent notre commune à la forme d’un long couloir [cerné] à l’est par le Fort, à l’ouest par les murs d’enceinte, au midi par le fortin de Parilly et au nord par le fortin de Lessignas ».

Au total, près de 358 hectares se retrouvèrent inconstructibles, sur une surface totale de 1014 hectares – soit plus du tiers de la commune !

La population se plaignit d’emblée des multiples désagréments que faisaient peser sur elle toutes ces fortifications. Et les élus lui emboitèrent le pas. La première réaction intervint lors de ce fameux conseil du 4 décembre 1904 : 17 ans à peine après la fin des travaux du rempart de sûreté, le Maire et le Conseil municipal critiquèrent ouvertement son utilité : il constitue « un système de défense qui n’est plus en rapport avec les moyens dont dispose aujourd’hui l’art militaire [et ne rendrait] aucun service en temps de guerre ».

Aussi, les élus réclamèrent à l’unanimité le déclassement des murs d’enceinte, et « la suppression immédiate des servitudes militaires qui en dépendent ». À une époque où la France tout entière ne jurait que par la reconquête de l’Alsace et de la Lorraine, perdus lors de la guerre de 1870 contre la Prusse, et alors que l’armée était toute puissante, c’était là une position particulièrement courageuse… et susceptible de provoquer une réaction du gouvernement particulièrement ombrageuse. Pourtant, les Brondillants finirent par obtenir satisfaction. Après avoir quand même mené bataille pendant plus d’une vingtaine d’années.

Aline Vallais

Sources : Archives municipales de Bron, registres des délibérations du conseil, 1902-1939.

Aller + loin...

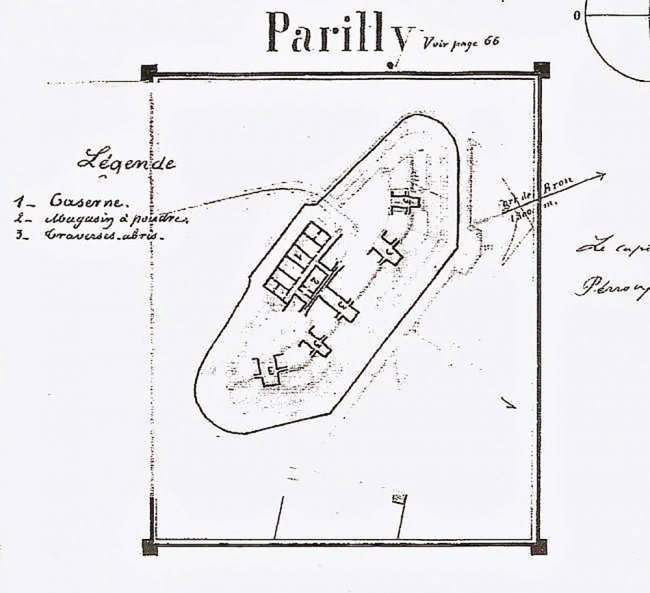

Sous vos pieds... la batterie de Parilly

Ancienne fortification complétant le Fort de Bron, la batterie de Parilly constitue un élément peu connu du patrimoine brondillant.

L’État-major décide en 1877 de construire 2 fortins - 2 “batteries”-, au nord à Lessivas, et au sud à Parilly. Il faut imaginer les lieux à la fin du 19e siècle, bien avant que ne soient plantés les arbres du parc.

La vue dégagée depuis le sommet de la colline était alors un point parfait de surveillance offrant une vision du Mont Pilat jusqu’aux Alpes.

Comme Lessivas, la batterie de Parilly se composait d’une enceinte à plan ovale, renfermant sur 3 niveaux une caserne de 5 chambrées pouvant accueillir 150 hommes, une cuisine, un entrepôt à poudre, et des plates-formes de tir prévues pour 19 canons.

Elle ne participera jamais à aucun combat mais n’en fut pas moins habitée par des troupes, lors de la Grande guerre.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle est modernisée par l’ajout d’un blockhaus, et sert de poste de Défense Contre les Avions (DCA), notamment en mai 1940 lors des bombardements allemands de l’aéroport.

Après la guerre, l’armée met la caserne à disposition de l’association des Amitiés africaines, pour y loger 90 personnes, avant que l’ensemble ne soit vendu au département du Rhône, en 1958. Les bâtiments sont alors partiellement détruits pour aménager le parc.

Le souvenir de la batterie n’en demeure pas moins, à travers la butte artificielle à proximité du château d’eau, et par les vestiges du blockhaus, dont les 3 entrées sont encore visibles au ras du sol. Elles mènent à des couloirs et à de grandes pièces souterraines, construites avec des murs en pierres semblables à celles du Fort.

Toujours présente sous nos pieds et quasiment intacte, la batterie reste recouverte de terre pour des raisons de sécurité.

En observant, on remarque une série de talus et de vallonnements dessinant un arc de cercle ; ces reliefs reproduisent le plan de l’ancienne batterie, et le réseau de ses salles et galeries aujourd’hui enfouies.